Un sistema de monitoreo de ensayos nucleares que ayuda a prevenir tsunamis, terremotos y jugó un papel clave en el hallazgo del ARA San Juan

El tratado de prohibición de ensayos nucleares, que Argentina ratificó junto a 178 países, establece un sistema de vigilancia que también permite investigar el cambio climático, la migración de ballenas y brindar alertas sísmicas y de maremotos. Cómo se usó en la búsqueda del submarino ARA San Juan

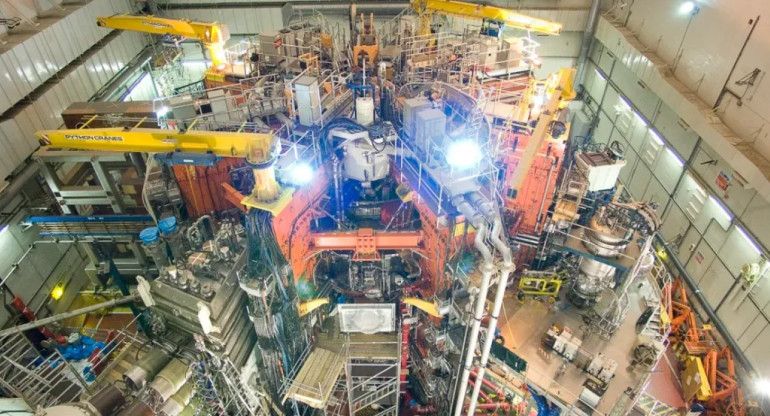

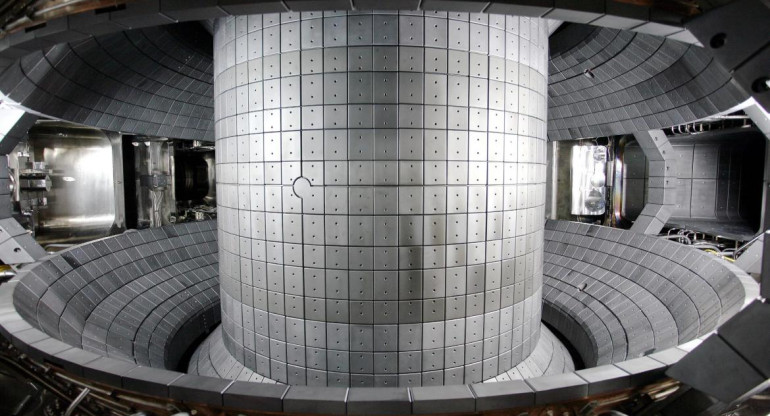

Un modelo de prueba nuclear. Foto: Reuters.

Un modelo de prueba nuclear. Foto: Reuters.

Hace casi 30 años, cientos de países, entre ellos la Argentina, firmaron el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCE) que, además de prohibir los ensayos con armas nucleares, establece un sistema de vigilancia con más de 300 estaciones de monitoreo que sirven para usos científicos variados: ocho de ellas están en territorio nacional.

El TPCE se acordó en 1996 en el marco de las Naciones Unidas y hasta la fecha fue firmado por 187 Estados y ratificado por 178, Argentina entre ellos, en 1997. Las estaciones de monitoreo utilizan tecnología sísmica, hidroacústica, infrasónica y de radionucleidos (elementos que liberan radiación) para detectar cualquier tipo de explosión nuclear, pero también para muchos otros usos científicos y de conservación ambiental.

Ensayos nucleares en Corea del Norte. FotoReuters

Ensayos nucleares en Corea del Norte. FotoReuters

“Tenemos más de 300 estaciones de monitoreo en todo el planeta, que registran movimientos en la tierra, sonidos en el océano y la atmósfera, o partículas radioactivas que podrían derivarse de alguna explosión nuclear. Toda esa información puede ser usada con fines científicos, y para prevenir o mitigar desastres naturales”, explicó Robert Floyd, secretario ejecutivo de la organización internacional (OTPCE), en diálogo con 26Planeta.com durante un encuentro regional de la organización realizado el 3 y 4 de abril en Kingston, Jamaica.

En la reunión, que convocó a más de 70 diplomáticos, técnicos y científicos de América Latina y el Caribe, Floyd destacó el rol de la Inteligencia Artificial como “una herramienta para analizar con rapidez y precisión la enorme cantidad de datos que se generan día a día y determinar con certeza si una explosión es generada por una prueba nuclear o un sismo, maremoto o actividad minera”.

Entrevista a Robert Floyd, secretario ejecutivo de la organización internacional (OTPCE). Foto: Gabriela Ensinck

Entrevista a Robert Floyd, secretario ejecutivo de la organización internacional (OTPCE). Foto: Gabriela Ensinck  Conferencia CTBTO. Foto: Información pública CTBTO www.ctbto.org.

Conferencia CTBTO. Foto: Información pública CTBTO www.ctbto.org.

Te puede interesar:

Rusia: Putin ordenó ejercicios de fuerzas estratégicas de disuasión nuclear con misiles balísticos y crucero

Monitoreo sísmico

La tecnología de vigilancia sísmica se usa para detectar las ondas de choque generadas por explosiones nucleares en la corteza terrestre. La OTPCE posee una red sismológica con 50 estaciones primarias que envían sus datos a su sede central en Viena, y 120 estaciones auxiliares que suministran información a pedido de la organización.

Estaciones sísmicas. Foto: Información pública CTBTO www.ctbto.org

Estaciones sísmicas. Foto: Información pública CTBTO www.ctbto.org

Argentina cuenta con tres estaciones sismológicas (en Paso Flores, Rio Negro; Ushuaia y Coronel Fontana, Tierra del Fuego). Allí se recopilan datos que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres.gob.ar) publica en tiempo real y comparte con la red mundial.

“Hacer un monitoreo nos permite conocer cuán fuertes pueden ser los sismos; y así crear mapas de riesgo y generar normas de construcción antisísmicas y otras medidas de mitigación”, sostuvo Pablo Aguiar, técnico del Instituto Nacional de Prevención Sísmica e integrante de la red de monitoreo de la OTPCE.

Pablo Aguiar, técnico del Instituto Nacional de Prevención Sísmica e integrante de la red de monitoreo de la OTPCE y su equipo. Foto: gentileza.

Pablo Aguiar, técnico del Instituto Nacional de Prevención Sísmica e integrante de la red de monitoreo de la OTPCE y su equipo. Foto: gentileza.

No obstante, y a pesar de los avances tecnológicos, aún no es posible predecir los sismos. “Sólo podemos detectar su magnitud y alcance en tiempo real como para dar alerta a la población y tomar las medidas de seguridad predeterminadas”, aclaró el especialista.

Te puede interesar:

La OTAN prepara su ejercicio nuclear anual: participarán más de 60 aviones y 2.000 militares

Captar sonidos y partículas

En tanto, una red infrasónica integrada por 60 estaciones, detecta ondas acústicas de muy baja frecuencia en la atmósfera, tanto de origen natural como antropogénico. La información es analizada en el Centro Internacional de Datos de Viena, para determinar si las explosiones obedecen a fenómenos naturales como meteoritos y volcanes, o a actividades humanas como lanzamientos de cohetes, aviones supersónicos, o el regreso a la atmósfera de basura espacial.

Estaciones sísmicas. Foto: Información pública CTBTO www.ctbto.org

Estaciones sísmicas. Foto: Información pública CTBTO www.ctbto.org

Asímismo, la red de vigilancia de radionúclidos está conformada por 80 estaciones y 16 laboratorios que detectan y analizan partículas radioactivas liberadas por explosiones nucleares a la atmósfera, y por explosiones subterráneas y submarinas.

Esta tecnología permite detectar accidentes nucleares -como el ocurrido en Fukushima, Japón, el 11 de marzo de 2011-, medir la radioactividad y predecir la dispersión del material radiactivo en todo el planeta. Además, contribuye a investigar los efectos del cambio climático, la dispersión de contaminantes y los movimientos de masas de aire.

Finalmente, una red hidroacústica monitorea los océanos para captar posibles ondas acústicas emitidas por explosiones nucleares. Dado que el sonido se propaga bajo el agua con gran eficacia, 11 estaciones son suficientes para vigilar todos los océanos.

Los datos obtenidos por estas estaciones se usan para diferenciar las explosiones nucleares submarinas de otros fenómenos como erupciones volcánicas y maremotos.

Además permite mejorar los pronósticos del tiempo basados en la temperatura oceánica, así como ayudar a analizar los patrones migratorios de las ballenas. De hecho, gracias a la red hidroacústica se descubrió en 2021 una nueva población de ballenas azules en el océano índico.

Te puede interesar:

¿Irán realizó una prueba nuclear subterránea?

Buscando una aguja en el océano

La tecnología hidroacústica también jugó un rol central en la localización del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes a bordo. Pocos días después de perder contacto con el submarino, la OTPCE brindó al gobierno argentino información provista por dos de sus estaciones de monitoreo (una en el océano Atlántico y otra en el Indico), con la ubicación casi exacta donde, un año después, y a unos 900 metros de profundidad, una empresa privada halló al submarino hundido.

Tripulantes del ARA San Juan. Foto: NA

Tripulantes del ARA San Juan. Foto: NA

Lamentablemente, el submarino, y los cuerpos de sus tripulantes, no pudieron ser rescatados. Y las causas de su desaparición así como las responsabilidades directas e indirectas del hecho, aún permanecen sin dilucidar.

Te puede interesar:

Corea del Norte reforzará su disuasión nuclear tras un ensayo de Estados Unidos con armas nucleares

Un tratado para la paz

Históricamente, Latinoamérica y el Caribe conforman una región pionera en los esfuerzos de no proliferación nuclear, al establecer en México en 1967 el primer acuerdo regional de prohibición del uso de armas nucleares, conocido como el “Tratado de Tlatelolco”.

Más de 50 años después, es la única región del mundo en la que todos sus integrantes (33 países) firmaron y ratificaron el TPCE.

A pesar de su casi universalidad, este tratado no ha entrado en plena vigencia porque ocho países que poseen tecnología nuclear no lo ratificaron en sus parlamentos (Estados Unidos, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte), y Rusia, que sí lo había hecho, retiró su ratificación en 2023.

En la práctica, esto implica que el TPCE puede implementar la detección de ensayos nucleares a través de su sistema de verificación, sus redes de monitoreo y centros de datos. Pero hasta que no entre plenamente en vigor, no es posible realizar inspecciones in situ ante denuncias de posibles incumplimientos.

No obstante, desde su firma hace casi 30 años, el TPCE ha logrado reducir la cantidad de ensayos nucleares realizados: de más de 2000 entre 1945 y 1996, a menos de una docena desde 1996 a la fecha. El último detectado se realizó en Corea del Norte en 2017.

“Sólo nueve países no han ratificado el TPCE pero se han hecho avances para lograr su ratificación. Realmente creemos que si no se puede testear armamento nuclear, no tendrá sentido fabricarlo”, sostuvo Floyd en el encuentro de Kingston.

Más Leídas

-

1

Increíble descubrimiento en el océano Atlántico: hallaron una isla tropical "congelada en el tiempo"

-

2

Ni una ni dos veces al día: cada cuánto hay que darle de comer a un gato

-

3

Liberaron al tortugo Jorge del Aquarium de Mar del Plata y crece la preocupación por el destino de los demás animales

-

4

La importancia del carancho, el pájaro que muchos desprecian, pero que cumple un rol esencial para el ecosistema

-

5

El mundo en alerta: la NASA detectó un evento climático extremo que podría desatar una inundación histórica

Notas relacionadas

También podría interesarte

No es El Cuartito ni Güerrín: cuál es la pizzería de Buenos Aires que está "Top 3" de América Latina